ブログ 岡本浩和の「人間力」発見日記

-

10.82022

心を開いて主体的に発すること

今朝は羽田空港から。これから鹿児島に向かいます。たくさんの新しい出逢いと、久しぶりの再会に心が躍ります。人と人とのご縁の不思議。四半世紀前には想像しなかった今。出逢いのチャンスは日々どこにでも落ちています。

続きを読む -

-

-

-

10.42022

念じなくとも花は開きます

念ずれば花開く。確か京都の丸山公園の石碑にあった言葉だと記憶します。個体によって花咲く時期も、実を結ぶ時期も異なります。時期が来れば必ず結実するのが大自然の法則ですから土を耕し、種を蒔き、水と光がきちんと届いていれば念じなくとも花は開くのだと思います。

続きを読む -

10.32022

徹底的にはまり、自ずと楽しめるようになったらこれに敵うものはありません

自分が蒔いた種は自分で刈り取らなければなりません。種には善いものもあれば悪いものも当然あります。知っての種はまだ良い方で、知らず知らずのうちに蒔いている種が一番怖い。日々、毎瞬、丁寧に、誠実に生きることが大事ですね。ところで、孔子の「論語」雍也第六には次のようにあります。

続きを読む -

-

10.12022

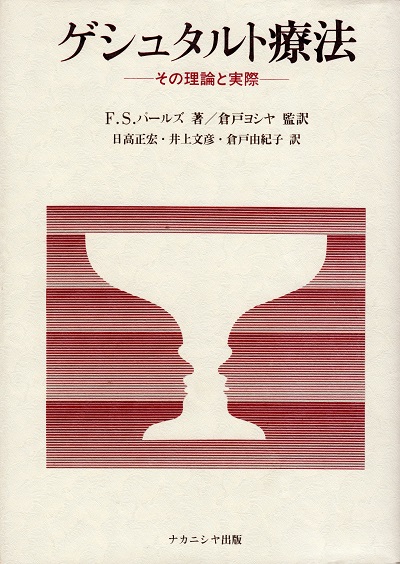

自分を見つめること、関係を見つめること

1年前の体調不良が嘘だったかのように最近はめっきり体調も良く、食事が美味しくいただけています。(ピロリ菌除菌大事です!)それに、発酵発芽玄米、ホルミシス・マット&お湯の効果は抜群で、快便快眠(笑)。健康第一だと痛感します。

続きを読む -

9.302022

すべてはコミュニケーション

まぁ、人間だから仕方がないのですが、仕事に個人的な感情や思考を持ち込むと、事がこんがらがって、スムーズに進まなくなります。あくまで無情であることが大切なんだと思います。気持良く動いていただくためにきちんと信頼関係を築くこと。

続きを読む -

9.292022

すべては自分の心の状態が創り出しています

毎日があっという間に過ぎて行きます。ただ漫然と、ルーティンをこなしながら生活するのではなく、日々、瞬間、違ったことを違った風にやるだけで日常に生気が漲ります。変化を怖れないことですね。今日は大学での対面授業に登壇しました。とても有意義な時間でした。

続きを読む